夜中に咳が止まらず眠れない。 授業中や会議中に咳が出てしまって困る…。 そんな経験はありませんか?

咳って、本当に困りますよね。自分だけじゃなく、周りにも気を使ってしまって精神的にも疲れてしまうもの。私もかつて、薬が効かずに困った経験があります。

でも、ある方法を使えば、薬に頼らず咳を和らげることができるんです。それが「ツボ押し」です。

東洋医学では昔から、ツボを刺激することで咳やのどの不調を整える方法が使われています。多くの人がその効果を実感しています。

この記事では、「咳を止める7つのツボとその押し方」をわかりやすく紹介します。 今すぐできて、副作用の心配もありません。

咳に悩んでいるあなたは、ぜひ今日から試してみてください。読み終える頃には、ツボ押しの魅力と即効性を感じてもらえるはずです。

目次

ツボ押しで咳が止まるって本当?

ツボ押しで咳は本当に楽になります。薬が効かないときでも、体の中から自然に整える力があるのです。

ツボは、体の中のエネルギーの流れ(気)や神経、血液の巡りを整えるポイントです。咳は喉や気管支の緊張や炎症から起こりますが、ツボを押すことでこれらの不調をやさしく落ち着かせてくれるのです。

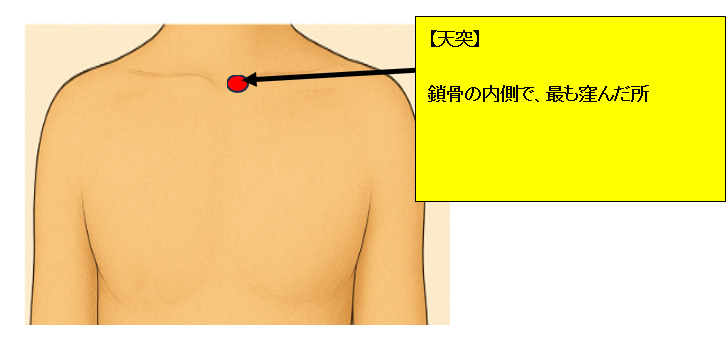

たとえば、喉の緊張で起こる咳には、「天突(てんとつ)」というツボが効きます。このツボを軽く押すと、喉の奥の力がふわっと抜けて、咳がやわらぎます。私は夜寝る前にこのツボを3分ほど押すだけで、咳き込まずに眠れるようになりました。

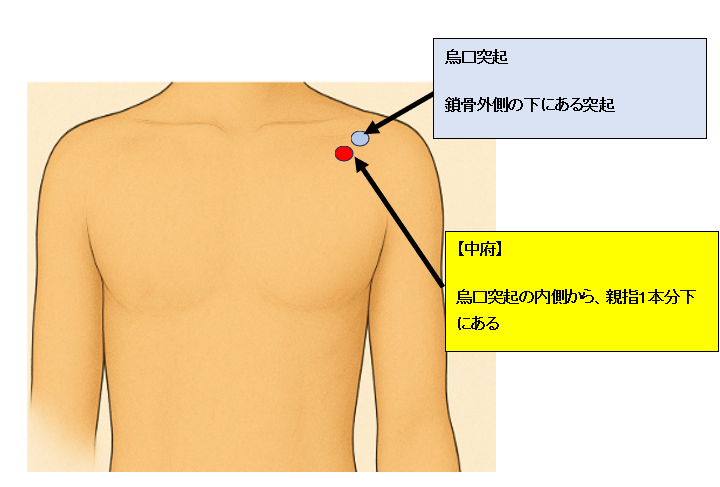

他にも、「中府(ちゅうふ)」というツボは肺とつながっていて、呼吸器系全体を楽にしてくれる効果があります。ここを押すことで、深い呼吸がしやすくなり、咳き込む回数が減っていきます。

また、西洋医学でも、ツボの場所は神経が集まるポイントや筋膜の交差点と一致していることが多く、実は科学的な裏付けもあるのです。

ツボ押しは、「今すぐ」「自分で」「安全に」できる咳対策。だからこそ、ぜひ知っておいてほしい自然療法なのです。

今すぐできる!咳止めに効く代表的なツボ7選

咳をすぐに和らげたいなら、まずは代表的な7つのツボを覚えておきましょう。どれも簡単に押せて、副作用もなく安心です。

ツボは体の表面にある「スイッチ」のようなもので、押すことで内側のバランスを整え、咳のような症状をやわらげます。今回ご紹介する7つのツボは、特に咳に効果があるとされ、プロの治療家も使っているポイントばかりです。

①【天突(てんとつ)】 場所:喉ぼとけの下、くぼんだ部分。 効果:喉の緊張を緩め、乾いた咳やしつこい咳に効きます。 押し方:人差し指と中指でやさしく2〜3分間押す。

②【中府(ちゅうふ)】 場所:鎖骨の下、肩から指3本分くらい内側。 効果:肺の働きを高め、痰がからむ咳をやわらげます。 押し方:親指で円を描くように押す。

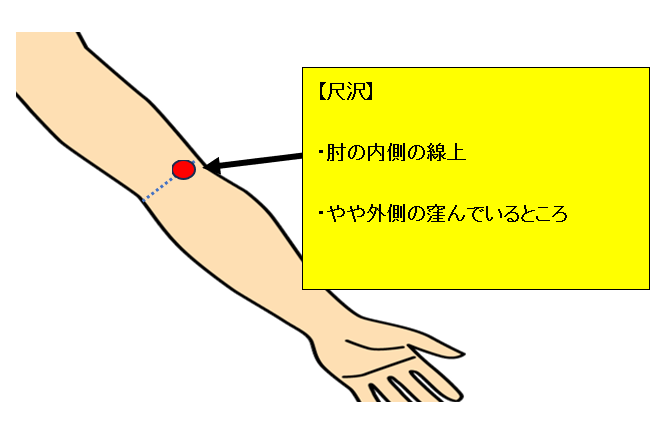

③【尺沢(しゃくたく)】 場所:ひじを曲げたときにできるシワの親指側のくぼみ。 効果:咳を止め、呼吸を整える働きがあります。 押し方:少し強めに3秒押して3秒休む、を5回繰り返す。

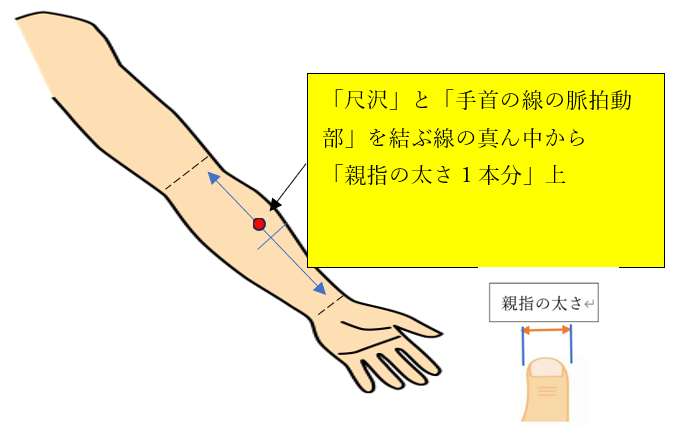

④【孔最(こうさい)】 場所:尺沢から親指側に向かって約3〜5cm下がったところ。 効果:急な咳や、止まらない咳に効果的です。 押し方:息を吐きながら押すとより効果的です。

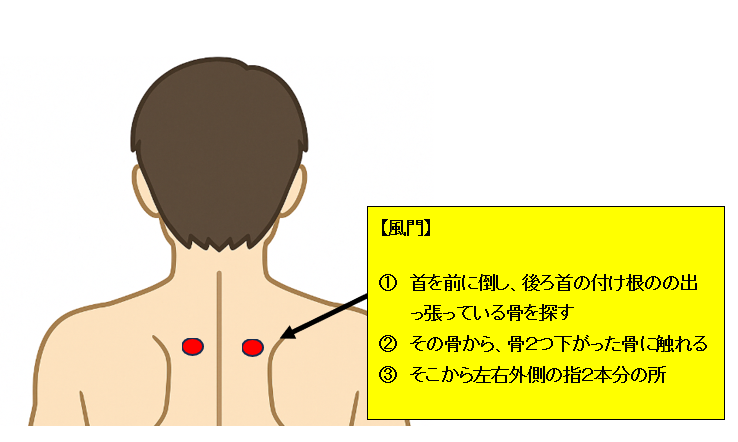

⑤【風門(ふうもん)】 場所:首の下から背中にかけての骨(背骨)沿い、肩甲骨のあたり。 効果:風邪の初期症状による咳におすすめ。 押し方:指で押すのが難しい場合は、温湿布やカイロを使うと効果UP。

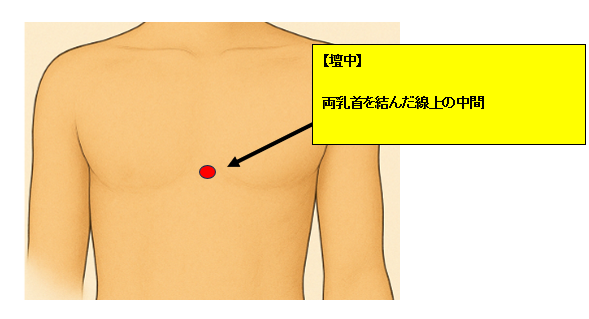

⑥【膻中(だんちゅう)】 場所:左右の乳頭を結んだ線の真ん中(胸の中央)。 効果:ストレスや不安からくる咳に効きます。 押し方:両手の中指でやさしく5秒押して、5秒休む。

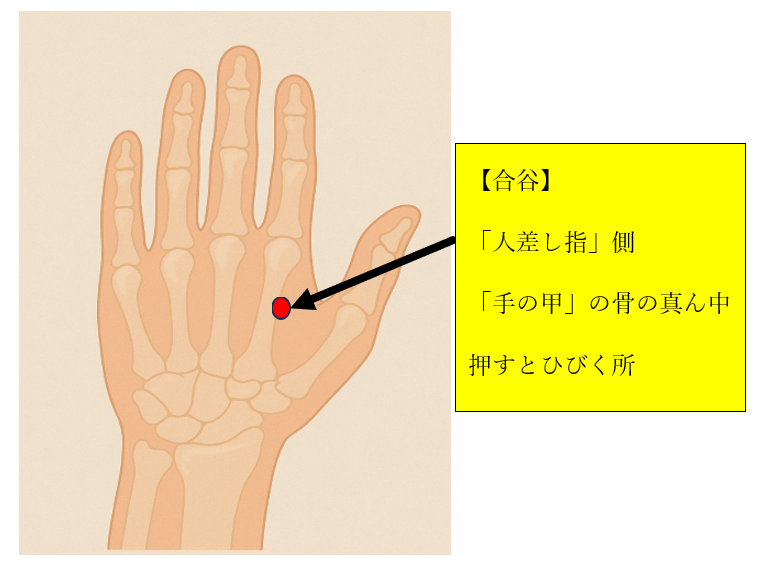

⑦【合谷(ごうこく)】 場所:親指と人差し指の骨が交差する場所。 効果:自律神経を整え、ストレスからくる咳に。 押し方:反対の親指でぐっと5秒押す。

これらのツボは、どれも「今すぐ」「自分で」できて、しかも「安全」。1つでもいいので、まずは試してみましょう。続けることで咳の出る頻度が減り、体全体の調子もよくなっていきます。

ツボ押しが効かないときの原因と対策

ツボ押しをしても咳が止まらないと感じたことはありませんか? それには、いくつかの原因があり、正しい対策を知ることがとても大切です。

ツボ押しが効かないと感じる理由はいくつか考えられます。

- ツボの場所がずれている:数ミリの違いでも効果が大きく変わることがあります。

- 押す力が強すぎる/弱すぎる:力加減は「気持ちいい」と感じる程度が理想です。強く押しすぎると逆に緊張を高めてしまうことも。

- 押す時間やタイミングが不適切:空腹時や寝る前など、体がリラックスしているときの方が効果が出やすいです。

- 体質や状態に合っていない:例えば、風邪の引き始めか、慢性的な咳かによって使うツボも変わります。

- そもそも咳の原因がツボの範囲外:喘息、アレルギー、逆流性食道炎など、他の病気が関係していることも。

たとえば、咳が止まらないときに「天突」を押してもあまり効果がなかったことがありました。よくよく考えると、冷たいジュースを飲んでから咳が始まっていたのです。体が冷えていたため、「風門」のツボを温めるケアをしたところ、咳はすっと軽くなりました。

また、いつも夜になると咳き込んでいました。日中に強いストレスを感じていたため、「膻中」や「合谷」といったストレスに関係するツボを押すようにしたところ、少しずつ夜の咳が減っていきました。

対策としてできること:

- ツボの正しい位置を確認する:今回の図で分かりづらい場合は、インターネットなどで動画を見る

- 力加減に気をつける:痛みを感じるほど押さず、リラックスできる強さで。

- 継続すること:1日だけでは効果が出ないことも。毎日コツコツ続けてみてください。

- 状況に合わせたツボを選ぶ:咳の原因に応じて適切なツボを選ぶことが重要です。

- それでも続くなら医療機関へ:ツボ押しは万能ではありません。症状が長引く場合は医師の診断を受けましょう。

ツボ押しが効かないときは、原因を冷静に見直すことが大切です。正しい方法を知れば、ツボ押しの力を最大限に活かすことができます。そして、無理せず自分に合ったケアを選ぶことが、咳からの解放につながります。

咳を繰り返さない体を作る!日常でできる3つの習慣

咳をくり返さないためには、日々の生活の中で体の免疫力を高める習慣を取り入れることが大切です。ツボ押しだけでなく、体そのものを元気に保つことが、再発を防ぐカギです。

咳は一時的な症状だけでなく、体のバリア機能や呼吸器系の弱りからくることも多いため、体調を根本から整える工夫が必要になります。

日常でできる3つの習慣

- 呼吸を整える「深呼吸」習慣 朝起きたときと寝る前に、ゆっくりと深呼吸を5回繰り返しましょう。息を吸うときに鼻から大きく吸って、口からゆっくり吐くことで、自律神経が整い、肺も強くなります。 咳が出やすい人は、呼吸が浅くなっていることが多いので、深呼吸を意識するだけでも違いが出ます。

- 体を冷やさない工夫 特に首元や背中を冷やさないことが大切です。外出時にはスカーフやネックウォーマーを使いましょう。 お風呂はシャワーだけで済ませず、湯船にしっかりつかることで体が温まり免疫力が上がります。 冷たい飲み物は控え、常温か温かいものを飲むようにしましょう。

- 栄養バランスのよい食事をとる ビタミンCやビタミンA、たんぱく質を意識的に取り入れましょう。これらは粘膜を守る栄養素で、のどの防御力を高めてくれます。 例:にんじん、ブロッコリー、鶏むね肉、みかん、ヨーグルトなどがおすすめです。

咳をくり返さない体を作るには、ツボ押しとともに、呼吸・保温・栄養という3つの基本を意識した生活が大切です。これらを習慣にすることで、咳を未然に防ぐことができ、毎日をもっと快適に過ごせるようになります。

まとめ|ツボ押しで咳にサヨナラ!今日から始めるセルフケア

咳が止まらずつらいとき、薬だけに頼らず「ツボ押し」という選択肢があることを知っておくと安心です。本記事では、

- 咳に効く代表的な7つのツボ

- ツボ押しが効かないときの原因と対策

- 咳を繰り返さないための生活習慣

をわかりやすく解説しました。

ツボ押しは即効性もあり、副作用も少ない自然なケア方法。小学生でもできるほど簡単です。ただし、正しい場所と力加減、タイミングがとても重要で、体調や咳のタイプに合わせて選ぶ必要があります。

さらに、深呼吸・保温・栄養といった日々の小さな習慣を大切にすることで、そもそも咳が出にくい体づくりも可能です。

咳がつらいあなたにこそ、今日からこの「ツボ+生活習慣」のセルフケアを取り入れてみてください。あなたの呼吸が、もっと軽やかになりますように。