鼻が詰まって息がしづらい…。そんなとき、どうしていますか?

花粉症の季節、風邪の引き始め、家が埃っぽいとき。「鼻づまり」は日常のささいな不調ですが、とてもつらいものですよね。

「薬に頼るのはできるだけ避けたい」「自然な方法で何とかしたい」

そんな方におすすめなのが、「ツボ押し」です。

ちなみに僕は迎香(げいこう)というツボにいつもお世話になっています!鼻水がズルズルしているなと思ったらツボを押すと10分くらいしたら治っています。

本記事では、鼻づまりを解消するためのツボを5つご紹介します。自宅や仕事の合間に、誰でも手軽にできるます。全て全部押す必要はないです、僕のように自分にあったツボがあると思いますのでぜひ試してみてくださいね。

目次

鼻づまり解消のツボ5選

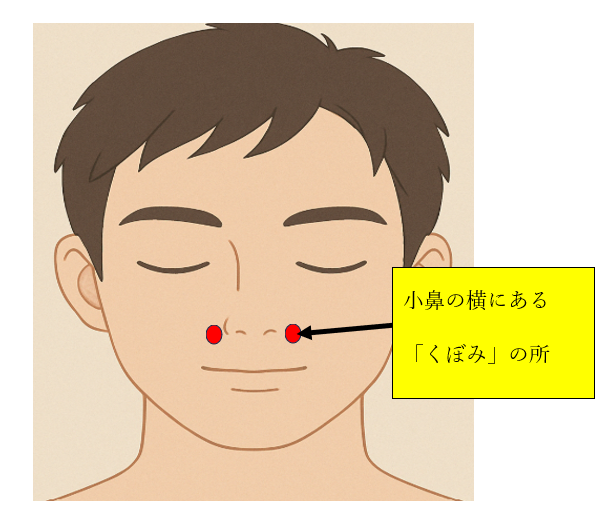

1. 迎香(げいこう)

場所: 小鼻の両わき、ほうれい線の上あたりにあります。

効果: 鼻の通りを良くし、スッとした呼吸がしやすくなります。

押し方:

人差し指で、左右の迎香を3~5秒ずつやさしく押します。これを3セット繰り返しましょう。痛気持ちいいくらいの強さがベストです。

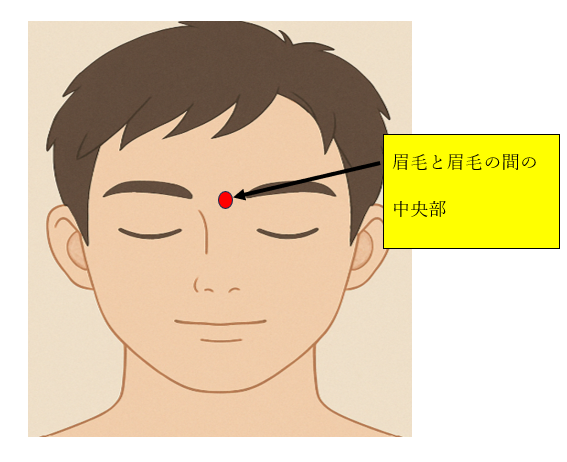

2. 印堂(いんどう)

場所: 眉と眉の間、いわゆる「眉間」にあるツボです。

効果: 鼻の不快感だけでなく、ストレスや目の疲れにも効果があります。

押し方:

中指でやさしく10秒ほど、円を描くようにマッサージします。深呼吸をしながら行うと、よりリラックスできます。

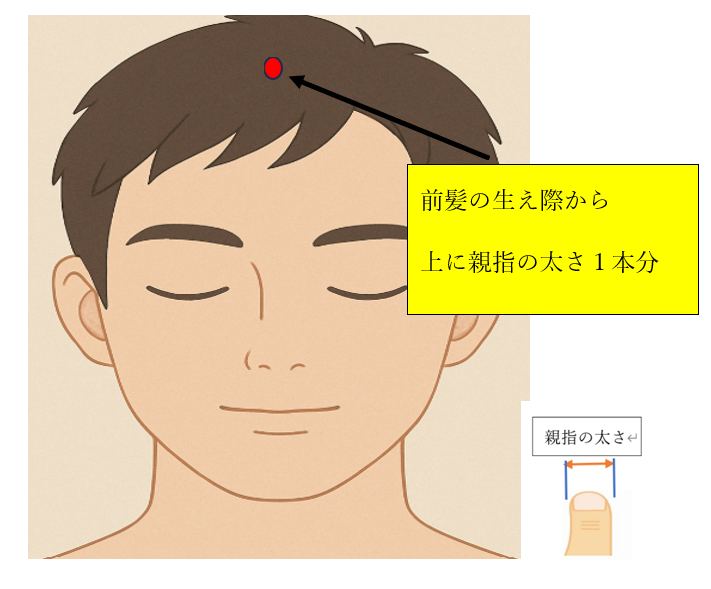

3. 上星(じょうせい)

場所: おでこの髪の生え際の中央から、親指の太さ1本分上あたり。

効果: 鼻の奥のムズムズ感、重だるさに効きます。

押し方:

中指で5秒間ほど押して離す、を3回繰り返しましょう。鼻の奥の違和感が少しずつ和らいできます。

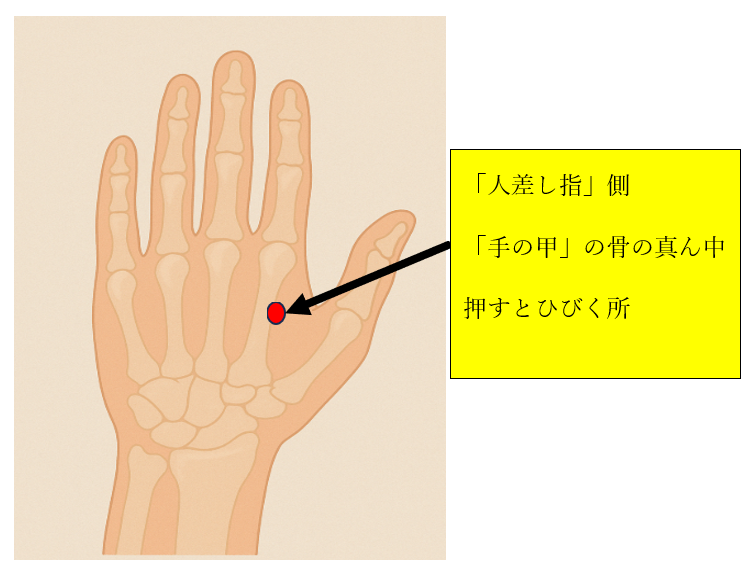

4. 合谷(ごうこく)

場所: 手の甲側、親指と人差し指の骨が交差する部分のくぼみ。

効果: 万能のツボと呼ばれ、鼻の不調だけでなく、肩こりや頭痛にも。

押し方:

反対の手の親指でゆっくり押し込み、5秒キープ。これを左右交互に3セット。強すぎると痛みが出るので、じんわり感じるくらいが目安です。

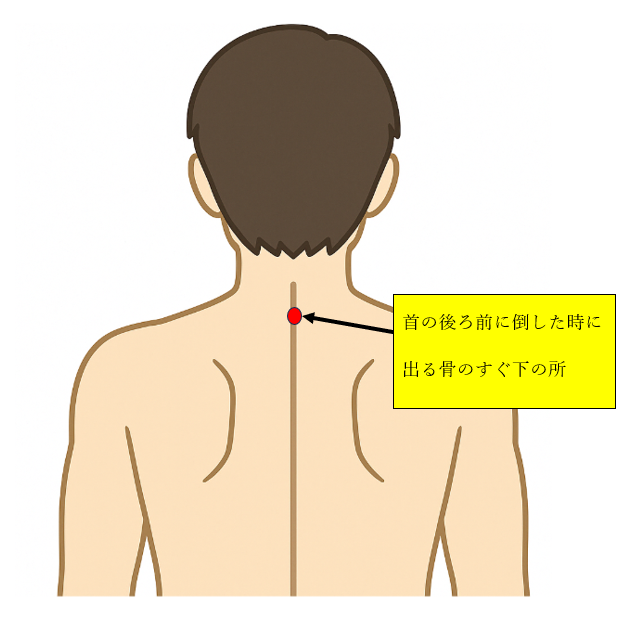

5. 大椎(だいつい)

場所: 首の後ろを前に倒したときに出る骨(第七頸椎)のすぐ下。

効果: 風邪予防や体の巡りを整える効果もあり、特に寒気を感じたときにおすすめです。

押し方:

両手の中指を使って押し、3~5秒間キープして離す。首の後ろが温まる感覚があれば◎です

ツボ押しのコツ

ツボ押しは、正しく行えばとても効果的なセルフケアになります。 以下のポイントを意識すると、より高い効果が期待できます。

① リラックスした状態で行う

ツボ押しをする前は、ゆっくりと深呼吸をして心を落ち着けましょう。 緊張していると体に余計な力が入り、効果が半減してしまいます。 温かい部屋やお風呂上がりなど、体が緩んでいるタイミングが理想的です。

② 呼吸に合わせて押す

ツボを押すときは、「息を吐くタイミング」で押すのがポイント。 副交感神経が優位になり、体がリラックスしやすくなります。 吸うときは力を抜くイメージで繰り返してみましょう。

③ ゆっくり・じんわりが基本

ツボは“強く押せば効く”というものではありません。 痛みを感じるほど強く押すと、かえって筋肉を緊張させてしまいます。

「ちょっと痛気持ちいい」くらいの強さを意識して、3〜5秒かけて押して離すリズムを繰り返すのが基本です。

④ 続けることが大事

1回押しただけでは、効果を感じにくいこともあります。 朝起きたときや夜寝る前など、1日2〜3回のタイミングを決めて継続してみてください。 毎日続けることで、体が少しずつ整っていきます。

ツボ押しの注意点

安心してツボ押しを行うために、次のような点に注意しましょう。

① 体調が悪いときは無理をしない

発熱があるときや、強い倦怠感があるときは無理にツボを押さないようにしましょう。 特に、大椎など首まわりのツボは敏感な場所でもあるため、風邪のときは温めるケアのみにするのが安全です。

② 食後や飲酒後すぐは避ける

食後すぐやお酒を飲んだあとは、消化や代謝にエネルギーが使われているため、ツボ押しの刺激に体が過敏になることがあります。 食後は30分〜1時間ほど空けてから行うのが理想です。

③ 皮膚に異常があるときは避ける

湿疹、かぶれ、怪我などがある場所は、ツボであっても無理に押さないようにしましょう。 肌が炎症を起こしていると、刺激が逆効果になることがあります。

④ 妊娠中の方は事前に専門家へ相談を

妊娠中は、刺激に敏感なツボもあります。 特に合谷(ごうこく)は子宮に影響を与える可能性があるため、自己判断で押さないよう注意が必要です。 心配な場合は、鍼灸師や医師に確認してから行いましょう。

プラスα:ツボ押しと一緒にできるセルフケア

鼻づまりをさらに和らげるために、以下の方法も取り入れてみてください。

- 蒸しタオルで鼻を温める(電子レンジで温めたタオルでOK)

- 室内の湿度を50〜60%に保つ

- 冷たい飲み物を避け、温かい飲み物を摂る

- 規則正しい生活と睡眠が、実は一番の予防法!

鼻づまりの原因とは? 〜解剖生理から見る仕組み〜

鼻づまりは、ただの「通りが悪い」状態ではなく、鼻腔やその周囲にある組織の状態が関係しています。 ここでは、解剖学と生理学の視点から、鼻づまりがなぜ起こるのかを詳しく見ていきましょう。

■ 鼻腔と粘膜の構造

鼻の中は左右に仕切られた「鼻腔」と呼ばれる空間があります。

鼻腔の内側は粘膜で覆われていて、そこには毛細血管が豊富に分布しており、外気を温めたり、湿らせたり、異物をキャッチする役割があります。

この粘膜には「鼻甲介(びこうかい)」というひだ状の構造があり、空気の流れをコントロールしています。 鼻甲介の粘膜が腫れたり、血流が増えて膨張すると、空気の通り道が狭くなり、鼻づまりを感じます。

■ 鼻づまりが起きる主な要因

以下のような原因によって、粘膜の腫れや過剰な分泌が起こることで鼻づまりが生じます。

1. アレルギー性鼻炎・花粉症

アレルギー反応によって、免疫細胞(肥満細胞など)がヒスタミンを放出し、血管が拡張して粘膜が腫れ、鼻水が増加します。 特に季節性の花粉やハウスダストが原因になることが多いです。

2. 風邪やウイルス感染

風邪やインフルエンザなどの感染症によって、鼻腔内に炎症が起き、粘膜が腫れます。 また、副鼻腔(鼻の周囲にある空洞)に炎症が及ぶと、副鼻腔炎(いわゆる蓄膿症)となり、さらに症状が重くなることもあります。

3. 自律神経の乱れや冷え

鼻腔の血管は自律神経(交感神経と副交感神経)によって収縮や拡張が調整されています。 ストレスや寒さなどで自律神経のバランスが崩れると、血管が拡張して粘膜がむくみやすくなり、鼻づまりが起こります。

4. 構造的な問題

鼻中隔(左右の鼻を隔てる軟骨と骨)に湾曲がある場合や、鼻甲介が肥大している場合など、解剖的な構造によって慢性的に空気の通りが悪くなることがあります。

5. ホルモンの影響(妊娠性鼻炎など)

妊娠中などホルモンバランスが変化する時期には、鼻粘膜の血流が増加し、腫れやすくなることがあります。 これを「妊娠性鼻炎」と呼び、一時的な鼻づまりを引き起こすことがあります。

■ 鼻づまりとツボの関係性

ツボ押しで鼻づまりが和らぐ理由のひとつは、血流やリンパの流れを促進する作用があるからです。

特に、顔や手、首にあるツボには自律神経の働きを整えたり、局所の血行をよくする効果が期待でき、鼻腔粘膜の腫れを自然に鎮めるサポートになります。

まとめ

1、鼻づまりに効くツボ

① 迎香(げいこう)→小鼻の両わきの窪み

②印堂(いんどう)→眉と眉の間、いわゆる「眉間」です

③上星(じょうせい)→ おでこの髪の生え際の中央から、親指の太さ1本分上

④合谷(ごうこく)→手の甲側、親指と人差し指の骨が交差する部分のくぼみ。

⑤大椎(だいつい)→首の後ろを前に倒したときに出る骨のすぐ下。

読みながら ツボをを押した方いかがだったでしょうか?効きましたか?

ツボを刺激することで血流やリンパの巡りが促進され、粘膜の腫れが和らぎ、鼻本来の働きをサポートできます。薬に頼りすぎず、体の内側から整えていくためにも、ツボ押しはとても有効な方法です。 小さなセルフケアを積み重ねることで、鼻がスーッと通る快適な毎日を取り戻しましょう! 今日からできる、やさしいツボ押し習慣、ぜひ取り入れてみてくださいね。